就活業界で話題の“追体験セミナー”を開発

-

三井物産株式会社

人事総務第一部

次世代人事データプラットフォーム推進室長

※本取組時は人材開発室にて採用チームリーダー 清水 英明様

“挑戦と創造追体験型ケーススタディ”で

三井物産の魅力を伝える

―プロジェクトのきっかけを教えてください。

当時、採用チームが直面していた課題は、「三井物産のリアルな仕事の魅力や難しさを、どうすれば学生に伝えられるか」ということでした。

トレーディングや事業投資といった総合商社の仕事の実態は、学生にとってイメージしづらい。本質が上手く伝わらず、表面的な理解に留まってしまうもどかしさがありました。

そんな中、お声がけしたのがデルタスタジオさんでした。

デルタスタジオさんには、2008年から15年近く、1年目や2年目の節目研修、中堅社員向けの経営人材育成研修など、様々な層で人材育成のお手伝いをしていただいていました。

実は私自身も社会人2年目のときに、問題解決力の研修を受講させていただき「こんなふうに考えるのか!」と新鮮な学びを得たのを覚えています。「この研修をやってくれているデルタさんなら、何かいい提案をくれるんじゃないか」そんな期待がありました。

そして、“挑戦と創造追体験型ケーススタディ”というコンセプト、つまり三井物産の“個”にスポットライトをあてて、社員の挑戦と創造をまるで追体験できるようなケーススタディを作ったらどうか?という提案をいただきました。

―商社との比較では、“人の三井”と言われるように、総合商社の中でも多様な“個”が集っているという魅力、そして、他業界との比較では、コンサルや投資銀行などと違って、知的な切れ味だけでなく、実際に手を動かし、人間力も使いながら案件を実現する総合格闘技力が求められること、この2つが学生に伝わる企画を提案させていただきました。

実は他社からもご提案はいただいていましたが、どこか“既製服”のようなパッケージ型のアプローチが多く、我々の実情やニーズにピッタリ合致するものは見つけられずにいました。その点、デルタスタジオさんは、我々の状況や想いを丁寧に汲み取った上で、“オーダーメイド”の提案をしてくださいました。

その会社ならではの魅力を的確に捉え、心に響くコンテンツヘと昇華させる力は唯一無二だと感じています。

社内の知を活かし、学生に刺さるリアルなケースを

―開発はどのように進めたのでしょうか?

コンセプトが決まってから、まずは題材選びを行いました。

ただビジネスが面白いだけではなく、その背後にいる人の想いや挑戦が見えてこそ、学生の心を動かすものになります。

三井物産の多種多様な案件の中でも「ビジネスとして惹きつける力がある」そして「この担当者の話は学生に響く」と思える事例を探しました。

最初に取り組んだのは、北海道苫小牧のバイオマス発電所への事業投資。

28歳の若手社員が、数々の壁に直面しながらもプロジェクトを前に進めていく完成までの過程をケースにしました。

私が担当になってからは、私自身がトレーディングを経験していたこともあり、コーヒー豆、アメリカでの石油化学品の2つのトレーディングのケースを開発しました。

さらに、事業投資の上級編として、インドネシアのタンジュンプリオクのコンテナターミナル開発のケースを作成しました。

“生みの苦しみ”を乗り超えた、ブレイクスルーの瞬間

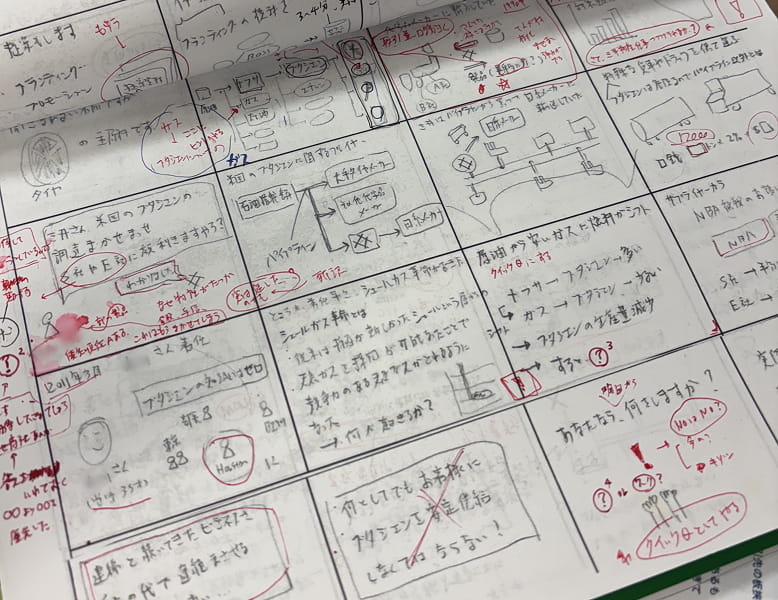

社員を取材し、動画を撮影し、ストーリーの大枠を詰めてパワーポイントやビデオに落とし込むのですが、一筋縄ではいかなくて•••。

「トレーディング」と一言で言っても、単にモノを買って売るだけではなく、商流の中にあるボトルネックや課題を解決するところに商社の存在価値があります。

「事業投資」も同じで、単にお金を出して利益を得るだけではなく、投資の前後にある創意工夫、試行錯誤、パートナーの巻き込みといったことこそが、三井物産の仕事の本質です。これらを学生に実感してもらうには工夫が必要です。

魅力的な題材は確かにあるのですが、ストーリーをどう作るか、本当に頭をひねりました。まさに“生みの苦しみ”でした。その過程の中で、今でも強烈に記憶に残っている瞬問があります。

何往復もやり取りをして、「まだしっくりこないな…」と煮詰まっていたときのこと。

渡慶次さんが作ってくれた絵コンテを見た瞬間、「あ、これこれこれ!」って鳥肌が立ちました。その1枚で一気に視界が開けたというか、「ここに三井物産としてのエッセンスをのせていけば、きっとすごくいい流れができる」というイメージが一気に湧いてきて。「これならいける」と確信を持てた、まさにブレイクスルーの瞬間だったなと思っています。

就活業界で話題のセミナー、7年以上続くロングランに

―このセミナーで、学生たちはどのような体験をするのでしょうか?

学生たちはグループに分かれ、ケースに取り組みながら、「さぁ、君たちならどうする?」という問いに対して真剣に考えます。

まさに“知的格闘技”のように、頭をフル回転させながら議論を交わしてもらうのです。

その後、実際に案件を担当した社員の“答え”をインタビュービデオで紹介し、自分たちの考えとの違いに気付きます。

セミナーを見ていると、学生の目の色が少しずつ変わっていくのが分かります。

追体験を通じて「もし自分がこの場で社員だったら、右か左か判断がつかないかもしれない」と、自身の実力不足や成長の余地に気づき、やがて真剣な眼差しへと変わっていく、その変化が印象的でした。

「この世界で働いてみたい、自分も挑戦したい」——心が動いた瞬間は、私たちにもはっきりと伝わります。

一方で、綺麗事だけじゃない、頭を使うだけでなく、泥臭さも求められる商社のリアルに触れる中で、打ちのめされる学生もいます。でも、私はそれでいいと思っています。憧れだけでなく「覚悟」を持って、入社後の自分を見据えてほしいですし、仮に三井物産に入社しなくても、それぞれの社会人としての人生に役立つ追体験になればと思っています。

三井物産の仕事を真に理解した上で、「それでも、ここで成長したい」と願う学生と出会えることこそ、このセミナーの価値だと感じています。

アンケートでも、「単なる会社説明会では味わえない、三井物産の仕事の醍醐味や難しさを本当の意味で追体験できた」という声が多く寄せられました。

また「商社に限らず、どの業界にも通じる学びだった」と話す学生もいます。

セミナー前の紹介や、本番中に私から「ビジネスの本質が詰まっていて、受けずに社会人になったら損する」と学生の皆さんによく言っていましたが、本当にそんなセミナーだと思います。

―その後、セミナーは今どうなっていますか?

私が採用を担当していた2018年から2020年で、おおよそ200回のセミナーを開催していました。1回あたり約50人の参加ですので、およそ1万人が参加した計算になります。

気づけばこのセミナーも、7年以上続くロングランに。現在の採用チームは入社5年目前後の若手が中心で、実はその多くが学生時代にこの“追体験セミナー”を受講していました。

今ではその彼らがファシリテーターとして登壇し、自分たちの体験をもとに、「この部分は、こう変えたほうが伝わる」と内容をさらにアップデートしながら学生に届けています。

常により良いものを求める姿勢に触発

―デルタスタジオと仕事をされてみていかがでしたか?

このプロジェクトは今でも最高の仕事の1つだと思っています。

まずご一緒した渡辺さん、渡慶次さんがとても魅力的なんですよね。常により良いもの、デルタさんの言葉で言うと“GB”(“Goosebumps”)、鳥肌が立つくらい素晴らしいこと)を求めていて、その姿勢に触発されました。

そして、戦略コンサルや投資銀行というバックグラウンドなどを持っているからこそ、着眼点がとても鋭く、単なる研修会社にはないビジネス視点があるのです。

さらには、鋭い視点を持つだけでなく、「どうすればわかりやすく届けられるか」を考え抜く開発力も、大きな魅力です。

―我々が大切にしている考えに“Skip to work”というものがあります。

「スキップして会社にいきたくなるような仕事をしよう」という考えなのですが、社内はもちろん、お客様にも一緒に“Skip to work”したくなるような体験になったらと思っています。

私自身、当時はまさに“Skip to work”で仕事に取り組んでいました。

実は妻にも「どの仕事の時よりも1番明るくやってるよね」と言われて(笑)日頃見守ってくれている妻からそう言われたので、間違いなく楽しんでいたんだろうなと。

いま思い出してもワクワクしますし、私のキャリア、そして人生にとっても、すごく重要なパーツを占める体験を一緒にさせていただいたなと感じます。